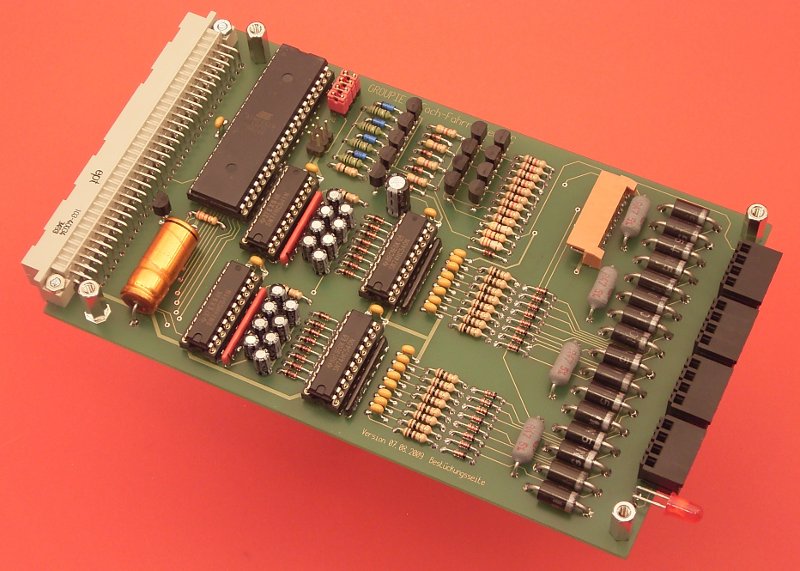

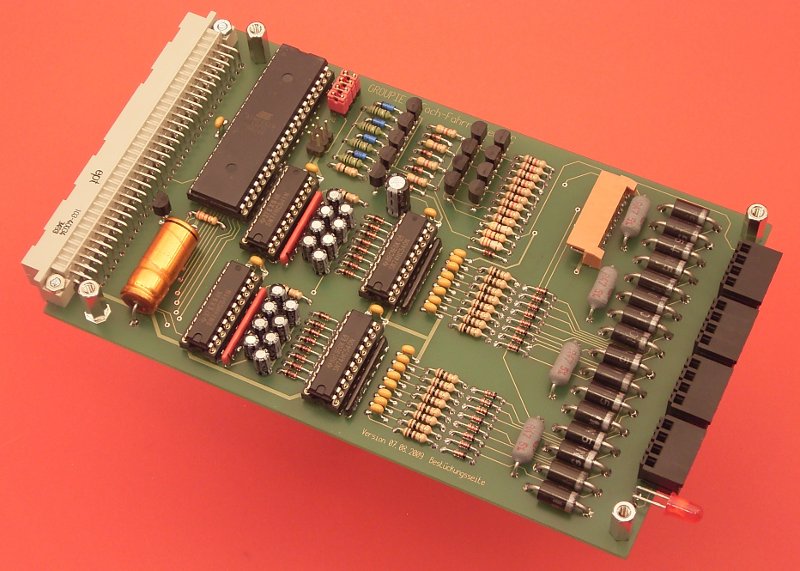

Links oben sieht man das Herzstück der Schaltung, den in einem 40-poligen Gehäuse untergebrachten

Microcontroller „ATMEGA16“ der Fa. ATMEL. Er beinhaltet das, für diesen Zweck entwickelte, Programm

zur Steuerung aller Funktionen der Karte. Diese Software wird in seinem Speicher, der auch ohne

Betriebsspannung seinen Inhalt nicht verliert, über den so genannten ISP-Anschluss

(In-System-Programming, die sechs Pins rechts neben dem IC) einmalig abgelegt.

Der ATMEGA16 ist mit den Adressleitungen des Bus (A0 bis A7) verbunden und vergleicht den anliegenden

Wert mit der durch vier Jumper (auf K2, im Foto rechts oben neben dem IC) eingestellten Größe. Dabei

reagiert er auf zwei aufeinanderfolgende Adressen. Ist er adressiert, muss er etwas tun. Wenn das

PC-Programm ihm via Interface und der „/Write“-Leitung mitteilt, dass neue Fahrstufen (0 bis 15)

eingestellt werden sollen, so merkt er sich den Wert der angeschlossenen Datenleitungen (D0 bis D7).

Dabei teilt er auch gleich die acht Bits in die zwei Vierer-Gruppen für jeweils einen Fahrregler auf.

Ihm wird auch der, durch vier Bit, dargestellte Wert des Fahrregler-Taktes (FR0 bis FR3) zugeführt.

Die vier Bits stellen eine mit ca. 800 Hz ständig durchlaufende Zahl von 0 bis 15 dar. In einer

unendlichen Schleife vergleicht er die eingestellte Fahrstufe mit dem Takt und schaltet, wenn die

eingestellte Fahrstufe größer als das Taktsignal ist, den Fahrstrom einer Lok ein, bzw. im umgekehrten

Fall, aus. Da dieser Vergleich viele tausend Mal pro Sekunde geschieht, bewirkt die nachgeschaltete

Elektronik, dass eine Lok z. B. nur 50% der Zeit Strom erhält und so das Fahrzeug mit der

scheinbar halben Spannung versorgt.

Wenn die Software des PC’s die Gleisbelegung wissen möchte, wird die entsprechende Adresse angelegt

und die „/Read“-Leitung aktiviert. Dann gibt der Controller, je nach Adresse, auf „Read-Low“ oder

„Read_High“ ein Signal ab und fordert damit eine der beiden Gleisbesetztmelder-Baugruppen auf, den

aktuellen Zustand auf den Bus anzulegen, damit er von der PC-Software eingelesen werden kann.

Die Gleisbesetztmelder bergen wenig Neues, sie entsprechen der bei den früheren Karten eingesetzten

Schaltung. Das Bild stellt die zweifach auf der Platine vorhandene Baugruppe dar. Links an den Verbindern

K4 bzw. K5 werden die Gleise angeschlossen. An den beiden Dioden-Gruppen wird der Fahrstrom von der

Endstufe eingespeist. Im Netzwerk RN1 sind 8 Widerstände von 4,7kOhm zusammengefasst, sie legen das

Gleis über die Widerstände R1-8 und die Dioden D9-16 an +5Volt. Bei einem nicht besetzten Gleis haben

also die acht Inverter in IC2 am Eingang ein „High“-Signal und folglich am Ausgang „Low“-Potenzial.

Steht jedoch eine Lok auf einem der Abschnitte eines Blocks, zieht sie den Eingang nach „Low“.

Da die Fahrspannung höchsten 15/16 der Zeit eingeschaltet ist, funktioniert die Gleisbesetztmeldung

auch bei der höchsten Fahrstufe. Die Kondensatoren C6 bis C13 dienen nur dazu etwaige Spannungsspitzen

vom IC fernzuhalten.

Im Normalzustand, das heißt wenn das Gleis unbesetzt ist, werden die Kondensatoren C22 bis C29 nicht

von den Invertern in IC2 geladen. Bei besetztem Gleis kehrt sich dieser Zustand aber um. Die

Kondensatoren behalten ihre Ladung bis sie über die 470kOhm-Widerstände in RN3 entladen werden, der

Zustand liegt also stabil für etwa 0,3 Sekunden an und überbrückt damit auch eventuelle kurzzeitige

Kontaktprobleme einer Lok. Der Bus-Treiber in IC4 darf natürlich nur eingeschaltet werden wenn die

PC-Software den Zustand genau dieses Gleisbesetztmelders wissen will. Daher werden seine

„/Enable“-Leitungen mit „Read_Low“ des Controllers verbunden.

Die Endstufen, also der Schaltungsteil, der die Spannung und den Strom für die Loks bereitstellt,

ist fast genau so aufgebaut wie bei der ersten Karte.

Der nachfolgend beschriebene Schaltungsteil ist vierfach aufgebaut. Die Nummerierung der Bauteile

korrespondiert mit dem ersten der vier Fahrregler. Sein Prinzip kann auch außerhalb der Modellbahnsteuerung

verwandt werden wenn es darum geht, eine Spannung zu stabilisieren und den Maximalstrom zu begrenzen.

Eine Zenerdiode, hier ZD56, erhält über den Widerstand R37 einen Strom von einigen Milliampere. An dem

Knoten R37/ZD56/Basis T15 stellt sich, zumindest wenn man T13 zunächst einmal weglässt, eine vom Nennwert

der Zenerdiode abhängige, relativ konstante Spannung ein. Bei der gezeichneten Beschaltung des Halbleiters

misst man an seinem Emitter einen um die Basis-Emitter-Spannung geringeren Wert, dieser schwankt nur gering

bei unterschiedlichen Strömen.

Der Strom würde ohne weitere Schutzschaltung gefährlich hohe Werte annehmen können. Daher ist R43, R28 und

T5 eingefügt. Wenn der durch den Transistor und R43 fließende Strom am Widerstand eine Spannung von mehr als

0,7V abfallen lässt, beginnt T5 zu leiten. Dieser entzieht dann T15 den Basisstrom und begrenzt auf diese

Weise den Strom durch den Verbraucher.

Bei unserer Anwendung soll der Fahrregler ohne Signal des Controllers ausgeschaltet sein. Dies bewirkt T13,

der von R32 den Basisstrom erhält. Er schließt also die Zenerdiode kurz. Der Microcontroller kann aber über

D52 diesen Zustand aufheben, er lässt den Basisstrom von T13 abfließen, dann sperrt dieser und der

Verbraucher erhält bis zum definierten Maximalstrom die durch ZD56 definierte Spannung. Die Diode D52

ist eine Schottky-Diode, an der nur etwa 0,3V abfallen. Dadurch ist zuverlässig sichergestellt, dass

T13 komplett öffnet, wenn der Ausgang des Controllers logisch 0 wird. Würde man eine normale Diode, z. B.

eine 1N4148, verwenden so würde T13 nicht zuverlässig komplett abgeschaltet.

Auf den ersten Blick fällt es schwer, die Schaltung aus Abbildung 4 wieder zu entdecken. Dies ist dem

Umstand geschuldet, dass der Steckverbinder zu den separat zu montierenden TransistorenT15-18 in das Bild

eingefügt werden musste. Desweiteren sind noch Halbleiter hinzugekommen. So ist zum Beispiel T9 praktisch

zu T5 parallel geschaltet. Wenn die Strombegrenzung eines Fahrreglers einsetzt, leitet einer der

Transistoren T6 bis 9, jeder von ihnen kann also T1 ansteuern und damit die Leuchtdiode einschalten.

Dabei bewirkt C39 dass die LED nicht flackert, sondern konstant leuchtet und damit eine Überlastungs-Situation,

oder gar Kurzschluss, leicht erkennbar anzeigt. T14 wird dann ebenfalls leitend und zieht die entsprechende

Bus-Leitung nach Masse, was vom Interface ausgewertet und an die PC-Software weiter geleitet wird.