Dieses Kapitel beschreibt eine Karte, die eigentlich nur 2 Funktionen

beinhaltet:

- Bereitstellung einer stabilisierten Spannung von 5 Volt für die

Elektronik der Steuerung

- Erzeugung eines Taktsignals für die Fahrregler-Karten

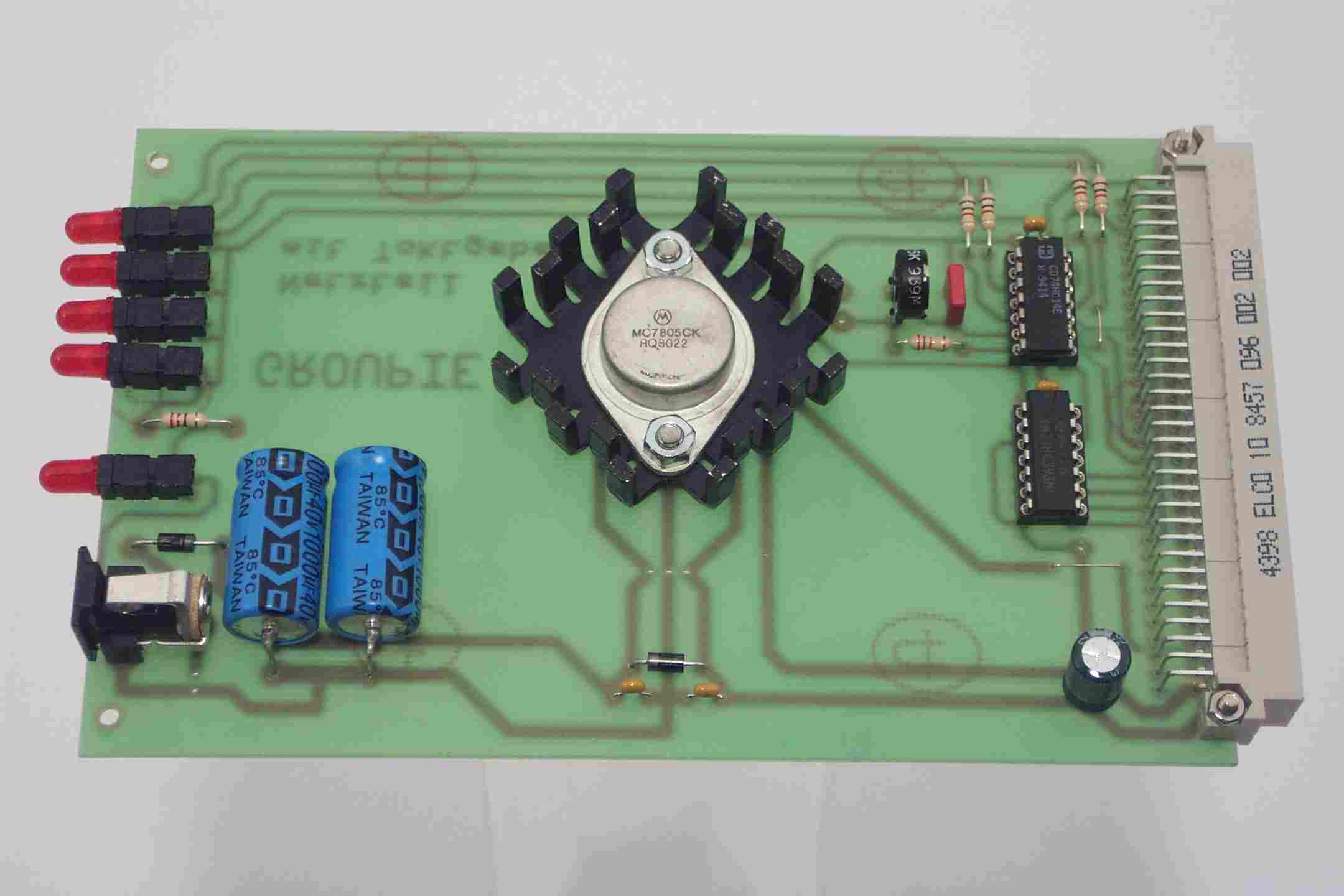

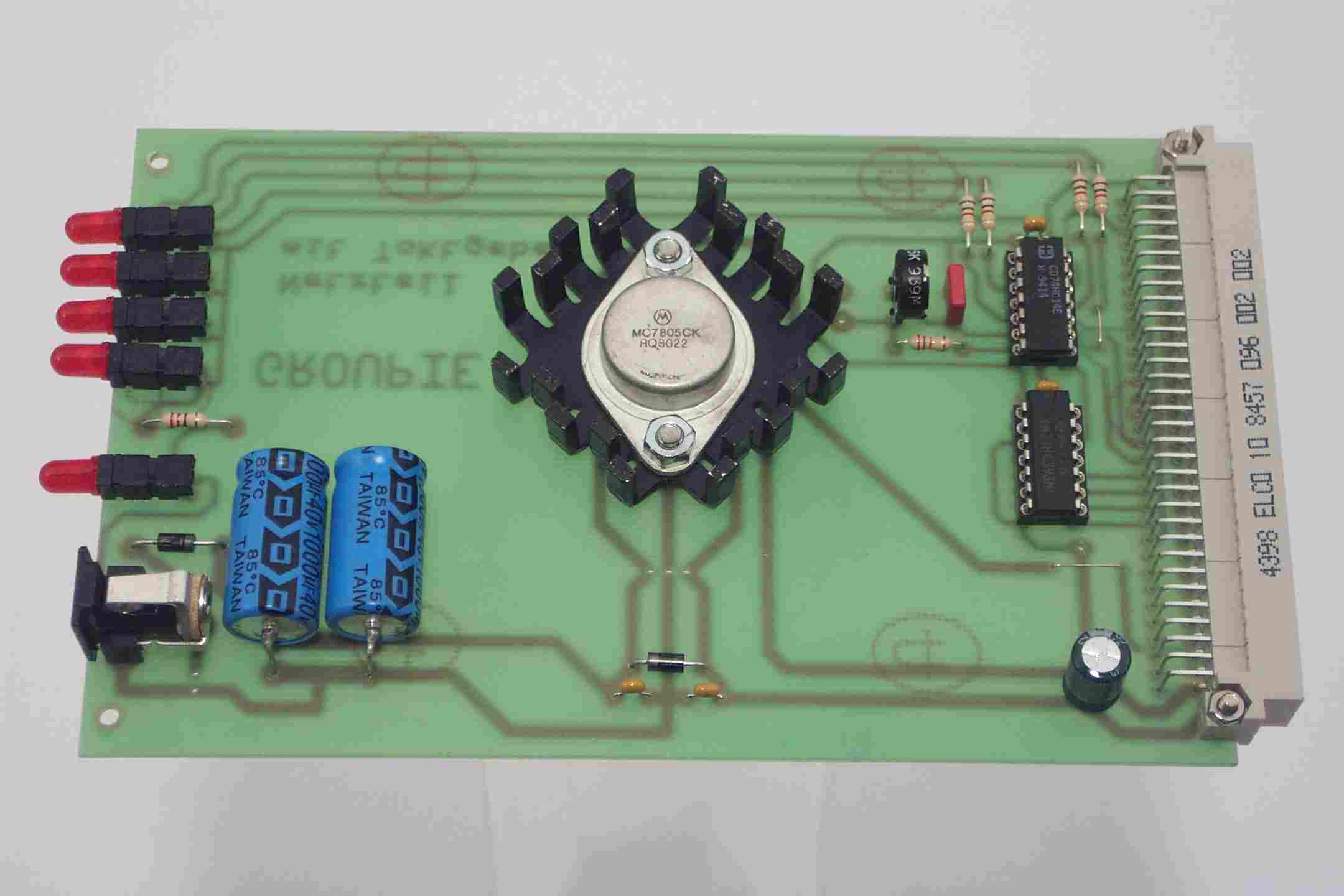

Wie alle Karten ist auch diese 100mm x 160mm groß. Dieses Format wird oft als ‚Europakarte' bezeichnet. An einer Schmalseite liegt ein 64-poliger Steckverbinder der auch an allen weiteren Karten zu finden sein wird. Er paßt in Buchsen, die auf einer sogenannten Busplatine angebracht sind. Diese Busplatine verbindet alle darauf eingelöteten Buchsen derart miteinander, dass alle Anschlüsse mit der gleichen Nummer untereinander verbunden sind. In diese Buchsen werden später auch die Fahrregler- und Weichenkarten eingesteckt. Obwohl alle Karten mit den gleichen Anschlüssen verbunden sind, kann man ihnen doch einzeln Befehle senden. Jede Karte hat nämlich eine Adresse, die nur eine Karte haben darf und die man auf jedem Exemplar einstellen muß. Dadurch dass man jeden Befehl mit der Adresse versieht und jede Karte nur auf Befehle an ihre Adresse reagiert, kann man jede einzelne Komponente ansprechen.

Nach diesem Exkurs zurück zu unserer Stromversorgung, sie hat natürlich keine Befehle auszuführen und daher auch keine Adresse. Zur Bereitstellung einer Spannung von 5 Volt braucht man eine unstabilisierte Gleichspannung von mindestens 8 und maximal ca. 16 Volt bei einem Strom von wenigen 100 mA selbst bei einer größeren Ausbaustufe. Hier bietet sich als preiswerte Lösung für Netztrafo, Gleichrichter und Elko im Gehäuse ein fertiges Steckernetzteil für 12 Volt an. Es kann in die auf der Platine eingelötete Buchse gesteckt werden und kann neben den 5 Volt über den Stabilisator für spätere Erweiterungen auch 12 Volt für zum Beispiel Relais liefern.

Nun zur Schaltung an sich: der Eingangsbuchse nachgeschaltet ist eine Diode (D5) die bei einer eventuellen Verpolung der Eingangsspannung Schäden verhindern soll. Die beiden Kondensatoren (C4+5) glätten die meist noch recht wellige Spannung aus den Steckernetzteilen, es sind 2 Stück anstelle eines größeren Exemplars wegen der geringeren Bauhöhe. Dann folgt ein Spannungsstabilisator 7805 (IC3) mit der üblichen externen Beschaltung (D6, C7+8). Er darf verschiedene Bauformen haben: entweder Gehäuse TO3 oder TO220, funktional ist das gleichgültig. Nach der Bauform und der Verlustleistung richtet sich der zugehörige Kühlkörper, er muß natürlich mechanisch passen und sollte die anfallende Wärme abführen können. Hier gilt: je höher die Eingangs- spannung desto mehr Wärme. Trotzdem reicht in allen Fällen ein U- förmiger oder ein Fingerkühlkörper wie im Bild (Foto) völlig aus. Es schließt sich dann noch ein kleiner Kondensator (C6) an, dessen exakter Wert unkritisch ist, an. Die Leuchtdiode D7 mit ihrem Vorwiderstand R7 zeigt das Vorhandensein der Betriebsspannung an.

Der Taktgenerator für die Fahrregler besteht zunächst aus den Gattern c und d in IC1. Sie sollen eine rechteckförmige Wechselspannung von 1600 Hz bereitstellen. Diese wird dann in IC2, Teil b, viermal hintereinander durch 2 geteilt, insgesamt also durch 16. An den Ausgängen von IC2 steht so das binäre Abbild eines endlosen Durchzählens zur Verfügung, das IC zählt also ewig von 0 an hoch bis 15 und beginnt dann wieder bei 0.

Ab der Version 20.03.2006 ist die Schaltung um 4 Widerstände (R8- 11) und einen Kondensator (C10) ergänzt. Sie sind rund um IC2 angeordnet und beseitigen einen Fehler, der nur bei Verwendung der seriellen Karte auftritt. Wer noch eine ältere Karte hat, kann diese leicht nachrüsten. Hierzu zeigt ein Foto (siehe weitere Fotos...) eine mögliche Lösung.

Die an anderer Stelle noch exakt beschriebenen Fahrregler werden mit dem ebenfalls binären Abbild einer Zahl von 0 bis 15 als Fahrstufe gefüttert und vergleichen ständig diese Zahl mit der vom Taktgeber gelieferten. Sie schalten die Ausgangsspannung nur dann ein, wenn der Wert der eingespeicherten Fahrstufe größer ist als der momentane Wert des Taktgebers. Dadurch wird die Ausgangsspannung im Rhythmus des Taktsignals ein- und ausgeschaltet wobei natürlich das Verhältnis von Einschalt- zu Ausschaltzeit von der einprogrammierten Fahrstufe abhängt. Die Ausgangsspannung der Fahrregler ist also eine pulsierende Gleichspannung mit 100 Hz, genau dem Wert, der auch aus einem normalen Trafo käme.

Wer allerdings keine Möglichkeit hat, diese Frequenz zum Beispiel mit seinem Multimeter exakt zu messen, muß sich keine Sorgen machen, ein nur annähernd richtiger Wert beeinflußt die Funktion der Fahrregler und auch der Lokomotiven nicht. Verwenden Sie dann für C1 und R1 nur Bauteile mit max. 5% Toleranz, dann stimmt die Frequenz bei Mittelstellung des Trimmers R2 schon soweit, dass nichts mehr passieren kann. Später kann man dann den Widerstand so einstellen, dass das Brummen der Loks genau die Tonhöhe hat, die sich bei Anschluß an einen normalen Trafo auch ergibt.

Wer allerdings die serielle Karte für Signale verwenden möchte, muss die Frequenz genauer treffen, ansonsten können sich Fehlfunktionen dieser Karte ergeben.

Übrigens darf der Trimmer ein stehender oder liegender Typ sein, letzteres allerdings nicht in Kombination mit einem Fingerkühlkörper für IC3.

Die Kondensatoren C3, C2, C7, C8 und C10 dienen als Stützkondensatoren an den IC's bzw. zur Unterdrückung einer Schwingneigung von IC3. Ihr exakter Wert ist nicht kritisch, es dürfen auch gerne 100nF mehr sein. Statt der vorgeschlagenen Folientypen sind auch die meisten Tantalkondensatoren von 0,1 bis 1µF geeignet. Dann ist allerdings die Polarität und die Nennspannung zu beachten. Es ist wichtig, dass C10 mit möglichst kurzen Leitungen an IC2 angeschlossen wird.

Die restlichen Gatter aus IC1 sind als Diagnose-Einrichtung für die Signale vom PC beschaltet. Ihre Eingänge müssen sowieso an irgend ein Signal angeschlossen werden, wie es auch bei dem unbenutzten Teil a von IC2 der Fall ist. Ob man allerdings tatsächlich die Widerstände R3 bis 6 und die LED's D1 bis 4 einlötet, ist Geschmackssache. Sie werden später im Betrieb, wenn alles funktioniert, nur wild flackern.

Zum Aufbau noch einige Hinweise:

Das industrielle Fertigen einer Platine für die wenigen Bauteile ist relativ teuer. Daher kann wegen der geringen Nachfrage für diese Schaltung keine Platine angeboten werden. Wenn Sie ein wenig Erfahrung im Herstellen der Platinen haben, so können Sie leicht eine einseitige Platine herstellen. Die wenigen Verbindungen auf der Bauteile-Seite (blau gezeichnet) kann man leicht durch Drahtbrücken ersetzen. Man kann natürlich die wenigen Funktionen auch auf einer Lochrasterplatine realisieren.

Spendieren Sie den IC's 1 und 2 jeweils Fassungen. Die beiden IC's, wie auch alle anderen später verwandten, sind sehr empfindlich auf Überspannungen wie sie bei statischen Aufladungen auftreten. Vermeiden Sie daher auch das unnötige Berühren der Bauteile und der Anschlüsse des Steckers K1. Es ist keinesfalls übervorsichtig, sich eine antistatische Arbeitsunterlage und ein Erdungsband für das Handgelenk zuzulegen (eventuell das Metallarmband der Uhr mit der Heizung verbinden). In den meisten Fällen genügt es jedoch, darauf zu achten, sich möglichst wenig aufzuladen und immer zu entladen. Tragen Sie zum Beispiel keine Gummi-besohlten Schuhe auf einem Kunstfaser- Teppichboden. Greifen Sie regelmäßig vor dem Hantieren mit den Teilen an ein geerdetes, metallisches Teil wie zum Beispiel einen Heizkörper.

Arbeiten Sie systematisch beim Bestücken: beginnen Sie mit den flachen Bauteilen wie Widerstände und Dioden und gehen Sie der Reihe nach zu den dickeren Teilen vor. Beachten Sie die Polarität der Dioden und Elko's und die Einbaulage der IC's bzw. deren Fassungen. Die Verwendung von Elektroniklot, die Beachtung der Regeln richtigen Lötens etc. setzen wir hier voraus.

Schrauben Sie IC3 und K1 fest bevor Sie sie einlöten, im umgekehrten Fall können mechanische Spannungen auftreten und zum Beispiel die Leiterbahnen vom Basismaterial abheben und damit die Platine zerstören.

Die Steckernetzteile haben oft einige verschiedene Stecker mit einem Universaladapter, diese Kombinationen sind oft nicht sehr betriebssicher. Besorgen Sie sich den zu der Buchse passenden Stecker zusätzlich und löten Sie ihn direkt an das Kabel an. Dabei ist der innere Teil der Minus- und der äußere Teil der Plus- Anschluss. Ein Verwechseln birgt aber wegen Diode D5 nur das Problem, das nichts geht.

Nehmen Sie die Schaltung erst in Betrieb, wenn eine sorgfältige Prüfung auf richtige Bestückung keine Fehler mehr ergeben hat. Die Inbetriebnahme kann auch ohne die erst später beschriebene Busplatine erfolgen. Noch ohne IC1 und 2 messen Sie die stabilisierte Spannung: sie muß 5 Volt +/- 5% betragen und darf bei Belastung mit bis zu ca. 200mA nicht wesentlich geringer werden. Kontrollieren Sie auch die unstabilisierte Spannung bei dieser Belastung, sie muß für ein korrektes Funktionieren des Stabilisators mindestens noch 8 Volt betragen. Stecken Sie dann IC1 in die Fassung und messen Sie die Frequenz an seinem Anschluß 8: sie sollte sich mit R2 auf 1600Hz einstellen lassen. Dann kommt IC2 an seinen Platz. Dann müssen sich an dessen Pin 11 800Hz, an Pin 10 400Hz, an Pin 9 200Hz und - sie werden es nie erraten - an Pin 8 100Hz messen lassen.

Damit ist die Stromversorgung und der Taktgeber betriebsbereit.